2025年2月14日

ポイント

●亜寒帯~亜熱帯域の5定点にて、海表面~深海の動物プランクトン群集サイズ組成の変化を調査。

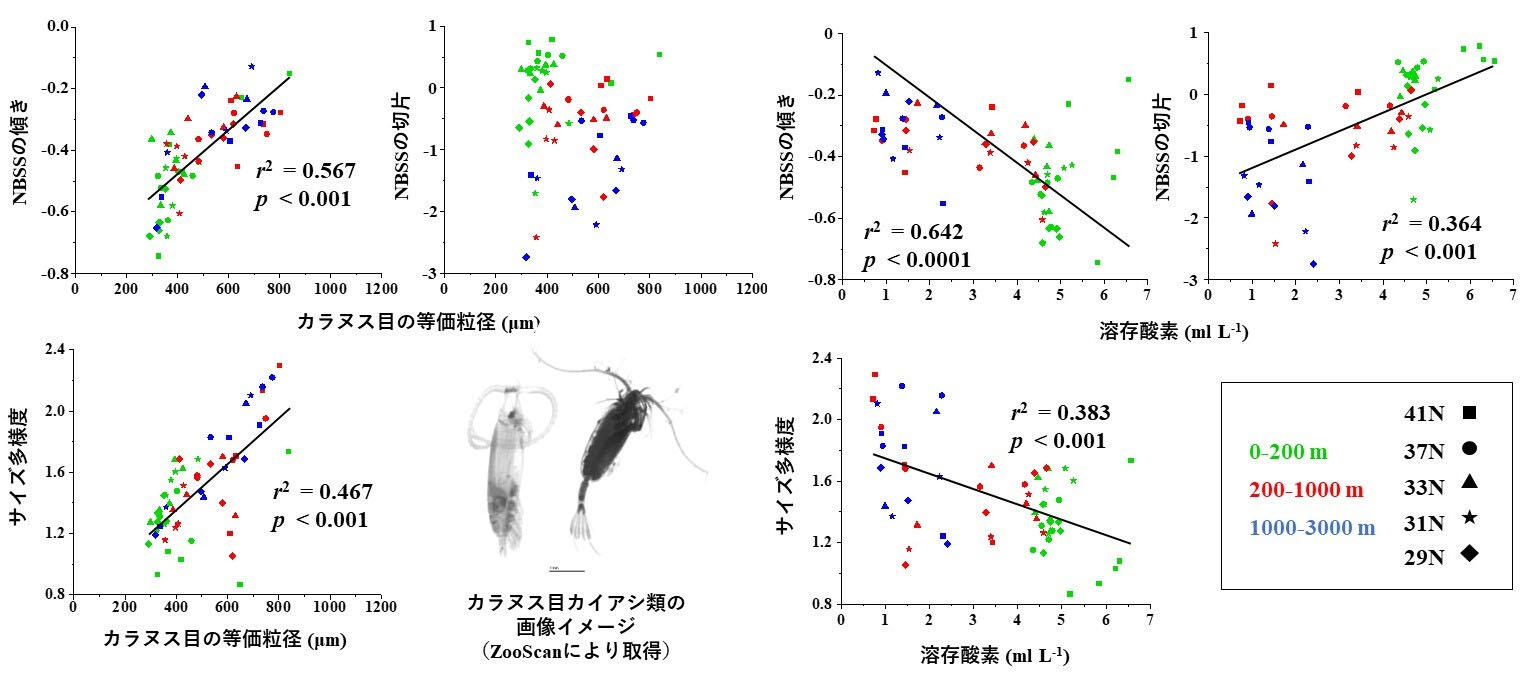

●動物プランクトン群集サイズ組成に影響を及ぼすのは溶存酸素とカラヌス目カイアシ類であった。

●表層から深海に及ぶ動物プランクトンを介した物質輸送(生物ポンプ)の理解に大きな貢献。

概要

北海道大学大学院水産科学院修士課程2年の金 東佑氏、同大学大学院水産科学研究院の松野孝平助教、山口 篤准教授、海洋生物環境研究所の米田壮汰博士らの研究グループは、西部北太平洋の亜寒帯~亜熱帯域に位置する5定点にて、海表面から水深3,000mの深海までの動物プランクトン群集サイズ組成の、定点及び深度による変化を調査し、その要因を明らかにしました。

動物プランクトン群集サイズ組成は、深海への物質輸送量を表す指標です。しかし、西部北太平洋における動物プランクトン群集サイズ組成の、水深及び地理変化に関する知見は乏しいのが現状でした。研究グループは亜寒帯~亜熱帯域の5定点にて、水深0-3,000m間の12層から採集された動物プランクトン試料を、画像イメージング機器のZooScanにより分析し、全定点にて深度増加によりサイズ組成回帰式(NBSS)の傾きは緩やかに、サイズ多様度は高くなり、特に酸素極小層の水深1,000m付近にて顕著なことを明らかにしました。これは酸素極小層では大型捕食者が少なく、大型動物プランクトンへの捕食圧が低いことの反映と考えられました。数的に優占した分類群のうち、大型なカラヌス目カイアシ類のサイズが、全海域の全層を通して、動物プランクトン群集サイズ組成に大きな影響を持っていることも明らかになりました。本研究の成果は、西部北太平洋における動物プランクトンを介した物質輸送(生物ポンプ)を理解する上で、欠かせない重要な知見です。

本研究成果は、2025年1月18日(土)公開のDeep-Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers誌にオンライン掲載されました。

論文名:Vertical variations in zooplankton size spectra down to 3,000 m depth and significant effects of the sizes of Calanoida and Ergasilida across the subarctic, transitional, and subtropical regions of the western North Pacific(西部北太平洋の亜寒帯域、移行領域及び亜熱帯域における動物プランクトン群集サイズ組成の水深3,000mまでの鉛直変化:カラヌス目とエルガシルス亜目カイアシ類の影響)

URL:https://doi.org/10.1016/j.dsr.2025.104445

詳細はこちら

サイズ組成回帰式(NBSS)の傾きと切片、サイズ多様度に与える、カラヌス目カイアシ類のサイズ(左)及び溶存酸素(右)の影響。シンボルと色の違いは定点と水深の違いを表す。