2025年2月3日

北海道大学

海洋研究開発機構

ポイント

●船舶観測、衛星観測及びモデルにより、北極海の動物プランクトンと海氷の関係を解析。

●海氷融解が遅いことで、動物プランクトンが減少することを発見。

●温暖化シナリオ実験により開放水面期間の長期化がプランクトン群集を変えることを解明。

概要

北海道大学大学院水産科学院修士課程1年の日比野湧也氏、同大学院水産科学研究院の松野孝平助教、山口 篤准教授、海洋研究開発機構の藤原 周副主任研究員、伊東素代副主任研究員らの研究グループは、海氷融解が著しく遅かった2021年の太平洋側北極海で、動物プランクトンが大幅に減少していることを明らかにしました。

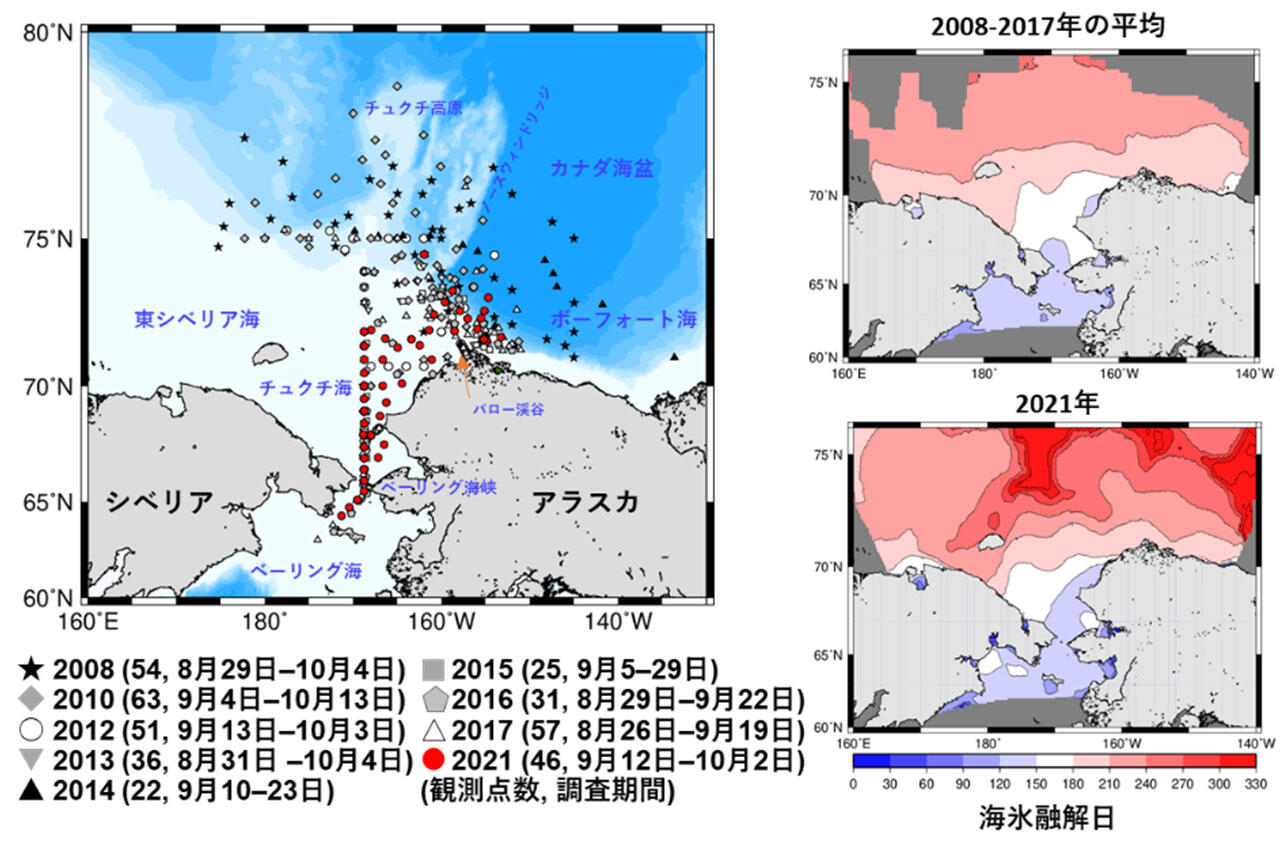

プランクトンは、寿命が短く、水中を漂うため、海氷衰退のような気候変動の影響を受けやすい生物です。太平洋側北極海では、2020年冬にボーフォート高気圧が消滅したことで、時計回りのボーフォート循環が逆転しました。それまでは温暖化に伴い、年々、海氷衰退が進行していましたが、その循環逆転により2021年には多くの海氷が融け残る異常現象が発生しました。この異常現象が動物プランクトンへ影響していたと考えられますが、詳細は不明でした。そこで研究グループは、2021年と、海氷衰退年(2008-2017年)における動物プランクトン群集を比較し、海洋環境との関連を衛星観測とモデルで調査しました。その結果、海氷が多かった2021年は動物プランクトンが大幅に減少していることを発見しました。さらに、温暖化シナリオ実験によって、開放水面期間の長期化や水温上昇が、プランクトン群集を変えることを解明しました。

本研究の成果は、海氷変動による、北極海のプランクトン現存量とその多様性の変化を明らかにしているため、今後の地球温暖化に対する海洋生態系の将来予測に貢献する知見となります。

なお本研究成果は、2025年1月29日(水)公開のFrontiers in Marine Science誌にオンライン掲載されました。

論文名:Effect of delayed sea ice retreat on zooplankton communities in the Pacific Arctic Ocean: A generalized dissimilarity modeling approach(太平洋側北極海における海氷衰退遅延による動物プランクトン群集への影響:一般化非類似度モデルによる解析)

URL:https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1484609

詳細はこちら

太平洋側北極海における本研究の調査地点(左図)と、2008-2017年平均及び2021年の海氷融解日(右図)。2008-2017年の平均に比べて、2021年の海氷融解日が、ボーフォート海、カナダ海盆及びチュクチ高原で高い(融解が遅い)ことが分かる。